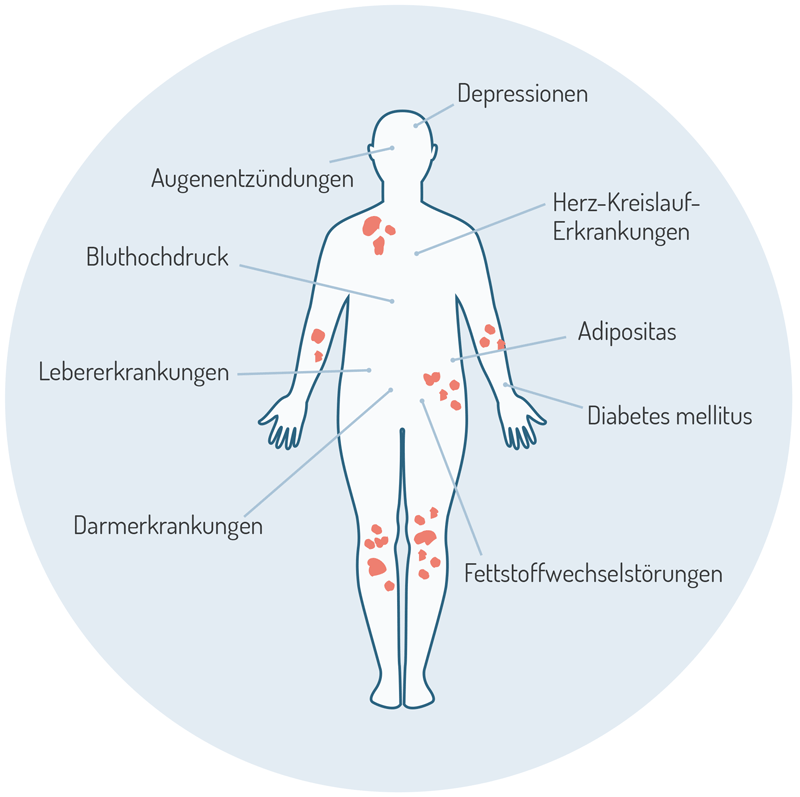

„Psoriasis“ leitet sich vom griechischen Wort „psora“ ab. Das bedeutet: Ich kratze. In Deutschland verwenden die meisten Menschen das Wort „Schuppenflechte“, weil silbrig-weiße Schuppen den Körper wie eine Flechte bedecken. Doch dieser Begriff führt in die Irre, denn die Psoriasis ist keine reine Hauterkrankung. Sie ist eine komplexe Entzündungserkrankung, die den gesamten Körper betrifft. Im englischsprachigen Raum wird deshalb zunehmend der Begriff „Psoriatic Disease“ („Psoriasis-Krankheit“) verwendet.

Therapie der Psoriasis vulgaris

„Psoriasis“ leitet sich vom griechischen Wort „psora“ ab. Das bedeutet: Ich kratze. In Deutschland verwenden die meisten Menschen das Wort „Schuppenflechte“, weil silbrig-weiße Schuppen den Körper wie eine Flechte bedecken. Doch dieser Begriff führt in die Irre, denn die Psoriasis ist keine reine Hauterkrankung. Sie ist eine komplexe Entzündungserkrankung, die den gesamten Körper betrifft. Im englischsprachigen Raum wird deshalb zunehmend der Begriff „Psoriatic Disease“ („Psoriasis-Krankheit“) verwendet.

Ärztinnen und Ärzte orientieren sich bei ihrer Entscheidungsfindung an sogenannten Leitlinien.

Das sind Therapieempfehlungen, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.

Im Jahr 2006 erschien die erste S3-Leitlinie „Therapie der Psoriasis vulgaris“, herausgegeben von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft e. V. (DDG) und dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V. (BVDD) unter Beteiligung von Mitgliedern des Deutschen Psoriasis Bundes e. V. (DPB). S3 bezeichnet die höchste Qualitätsstufe der Entwicklungsmethodik einer Leitlinie. Sie bezieht weltweites, durch Studien überprüftes (evidenzbasiertes) Wissen in die Bewertung der beschriebenen Therapien mit ein.

Um Patientinnen und Patienten an diesem Wissen teilhaben zu lassen, gab der DPB gleich nach Erscheinen der ersten S3-Leitlinie „Therapie der Psoriasis vulgaris“ eine Version für Patientinnen und Patienten heraus. Darin wurden die Inhalte der S3-Leitlinie für Patientinnen und Patienten verständlich aufbereitet und um weitere Informationen ergänzt, die dem Verständnis der Erkrankung und ihrer Behandlung dienen. Seit dem Jahr 2006 hat der DPB in Anlehnung an die erfolgten Aktualisierungen der S3-Leitlinie insgesamt vier Überarbeitungen seiner Leitlinie für Patientinnen und Patienten vorgenommen. Die letzte Überarbeitung erfolgte nach der letzten Aktualisierung der S3-Leitlinie im Sommer 2025.

Grundlage für die Erstellung dieser Leitlinie für Patientinnen und Patienten ist die S3-Leitlinie „Therapie der Psoriasis vulgaris“, die 2025 in einer aktualisierten Fassung erschienen ist.

Sie ist gesetzlich nicht bindend – aber sie hilft, die Behandlung für alle mit Psoriasis zu verbessern.

Klicken Sie auf "Mehr erfahren" und lesen Sie was die Leitlinie für die Therapie der Psoriasis vorgibt.

Leitliniengerechte Therapie der Psoriasis vulgaris

Sind nur wenige Körperareale mit einer geringen Fläche erkrankt, werden gemäß der S3-Leitlinie vornehmlich äußerliche (topische) Therapien mit Wirkstoffen in Cremes, Salben, Lösungen oder Schäumen durchgeführt. Bei zunehmender Ausdehnung oder nicht ausreichendem Ergebnis wird diese Therapie gelegentlich mit einer UV-Therapie (Behandlung mit ultraviolettem Licht) kombiniert. Ist die Psoriasis großflächig oder sprechen äußerliche Therapien nicht ausreichend an, wird meist eine innerliche (systemische) Therapie mit Tabletten oder Spritzen durchgeführt. Diese kann mit der äußerlichen Therapie auch kombiniert werden. Wenn eine Kombination von Therapien besonders wichtig ist, wird dies in dieser Leitlinie extra erwähnt.

Begleitend zur Wirkstoff-Therapie der Psoriasis bedarf die Haut meist einer wirkstofffreien Basispflege. Sie sollte die Grundlage sein, auf der jegliche weiterführende Behandlung erfolgt. Hierfür kommen rückfettende und pflegende Cremes, Salben oder Lotionen zur Anwendung. Deren Einsatz verbessert den Zustand der Haut und hilft mit, die erscheinungsfreie Zeit zu verlängern.

Wie unterscheidet man leichte von schwerer Psoriasis?

Um die Schwere der Erkrankung zu beurteilen, wird einerseits auf die Hautsymptome und andererseits auf die Lebensqualität geschaut. Um dieses zu messen, werden verschiedene Skalen verwendet, die wir nachfolgend vorstellen.

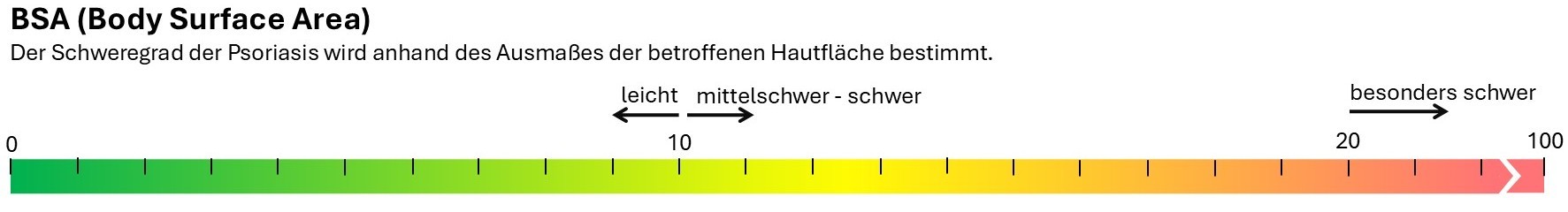

BSA

BSA steht für Body Surface Area (Körperoberfläche) und gibt das Ausmaß der betroffenen Hautfläche an. Dabei wird die betroffene Fläche üblicherweise in Prozent von der gesamten Hautfläche angegeben. Zur Vereinfachung wird dazu den einzelnen Körperregionen eine ungefähre Prozentzahl zugeordnet:

- Kopf 9 %

- rechter Arm 9 %

- linker Arm 9 %

- vorderer Rumpf 18 %

- hinterer Rumpf 18 %

- Genitalbereich 1 %

- rechtes Bein 18 %

- linkes Bein 18 %Ein BSA-Wert von 10 oder niedriger gilt als leichte Psoriasis, oberhalb von 10 handelt es sich um eine mittelschwere bis schwere Psoriasis. Ab 20 gilt die Psoriasis als besonders schwer.

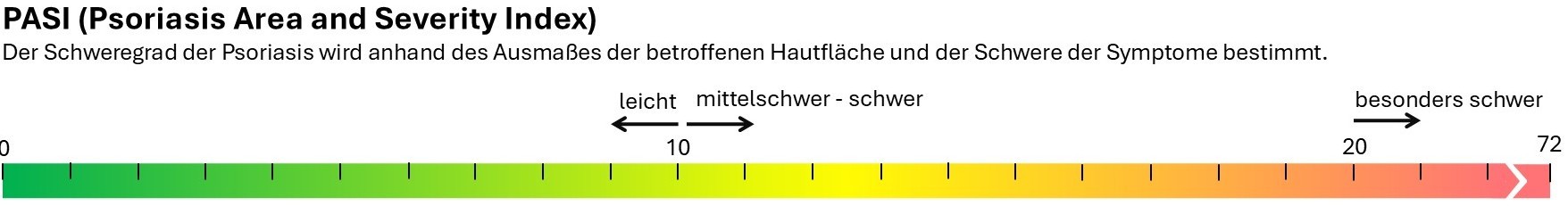

PASI

PASI steht für Psoriasis Area and Severity Index (Index für Psoriasis-Fläche und Schweregrad) und gibt das Ausmaß der betroffenen Hautfläche und die Schwere der Symptome an. Die betroffene Hautfläche wird wie beim BSA prozentual bestimmt. Um die Schwere der Symptome zu bestimmen, wird der Grad der Rötung, Schuppung und die Dicke der Hautplaques betrachtet. Es werden dafür jeweils 0-4 Punkte vergeben, wobei 0 Punkte keine Symptome bedeutet und 4 Punkte sehr schwere Symptome. Am Ende wird aus dem Wert für die betroffene Hautfläche und den Punkte für die Schwere der Symptome ein gemeinsamer Endwert bestimmt, der zwischen 0 und 72 liegen kann.

Ein PASI-Wert von 10 oder niedriger zeigt eine leichte Psoriasis an, oberhalb von 10 handelt es sich um eine mittelschwere bis schwere Psoriasis. Ab 20 gilt die Psoriasis als besonders schwer. Damit sind diese Grenzwerte bei BSA- und PASI-Wert gleich.

Heutzutage wird der PASI-Wert von Ärzten häufiger als der BSA-Wert verwendet.

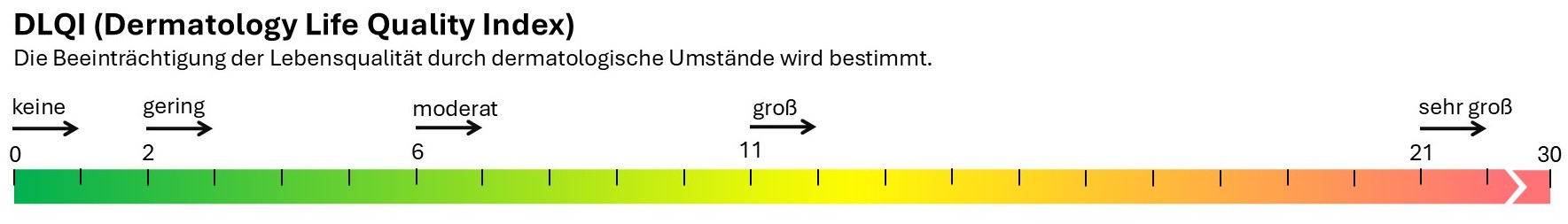

DLQI

DLQI steht für Dermatology Life Quality Index (Dermatologischer Lebensqualitäts-Index) und gibt den Grad der Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch ihre dermatologische Erkrankung an. Um den DLQI-Wert zu bestimmen, wird ein Fragebogen verwendet, der mit 10 Fragen die Auswirkung ihrer Erkrankung auf ihren Alltag, Arbeit oder Schule, Freizeit, Kleidung und persönliche Beziehungen bestimmt. Der DLQI kann Werte von 0 bis 30 einnehmen, und je höher der Wert, desto stärker ist die Lebensqualität beeinträchtigt.

Den Schweregrad bestimmen mittels PASI/BSA und DLQI

Idealerweise wird zu Bestimmung des Schweregrades sowohl die Hautsymptomatik als auch die Beeinträchtigung der Lebensqualität berücksichtigt.

Man hat sich dafür auf folgende Unterteilung geeinigt:

leichte Psoriasis:

BSA ≤10 bzw. PASI ≤10

DLQI ≤10

mittelschwere bis schwere Psoriasis:

BSA >10 bzw. PASI >10

DLQI >10

besonders schwere Psoriasis:

PASI ≥20

DLQI ≥15

sowie bei rascher Befundverschlechterung, schwerer Beteiligung der Hände und/oder Füße,

der Kopfhaut, des Gesichts, der Nägel oder des Genitalbereichs.

Was bedeutet PASI75 ?

Der Ausdruck PASI75 wird benutzt, um auszudrücken, wie gut eine Therapie wirkt. Denn um festzustellen, ob eine Therapie erfolgreich ist, wird auf die Verbesserung der Symptome, gemessen als PASI-Wert, geschaut. Aktuell wird eine Verbesserung des PASI-Wertes um 75 % angestrebt, was mit dem Ausdruck "PASI 75" abgekürzt wird.

S3-Leitlinie als Download

Die aktuelle S3-Leitlinie „Therapie der Psoriasis vulgaris“ gibt es auch auf der Website des Deutschen Psoriasis Bundes e. V. (DPB).

Die äußerliche Therapie, oft angewendet in Form von Cremes und Salben, spielt eine entscheidende Rolle in der Behandlung vieler Hauterkrankungen. Dieser Ansatz nutzt spezifische Wirkstoffe, die gezielt auf betroffene Hautareale aufgetragen werden, um Symptome effektiv zu lindern und die Hautgesundheit zu fördern.

Innerliche (auch genannt: systemische) Medikamente kommen bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis zum Einsatz, insbesondere wenn die Haut großflächig betroffen ist, stark entzündete Stellen vorliegen oder die Lebensqualität erheblich eingeschränkt ist.

Zusätzlich können sie notwendig sein bei ausgeprägtem Befall des behaarten Kopfes, sichtbaren Arealen (z. B. Gesicht, Handrücken) oder im Genitalbereich – häufig verbunden mit starkem Juckreiz – sowie bei schweren Nagelveränderungen an mindestens zwei Fingernägeln – die sogenannten Upgrade-Kriterien. Von diesen allgemeinen Richtwerten darf im Einzelfall abgewichen werden, wenn dies medizinisch erforderlich und sinnvoll ist.

Wirkstoffe der innerlichen Therapie

Innerliche (auch genannt: systemische) Medikamente kommen bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis zum Einsatz, insbesondere wenn die Haut großflächig betroffen ist, stark entzündete Stellen vorliegen oder die Lebensqualität erheblich eingeschränkt ist.

Zusätzlich können sie notwendig sein bei ausgeprägtem Befall des behaarten Kopfes, sichtbaren Arealen (z. B. Gesicht, Handrücken) oder im Genitalbereich – häufig verbunden mit starkem Juckreiz – sowie bei schweren Nagelveränderungen an mindestens zwei Fingernägeln – die sogenannten Upgrade-Kriterien. Von diesen allgemeinen Richtwerten darf im Einzelfall abgewichen werden, wenn dies medizinisch erforderlich und sinnvoll ist.

Die aktuell verfügbaren Wirkstoffe für die Systemtherapie werden auf der Hauptseite dargestellt.

Üblicherweise werden sie in konventionelle Medikamente und Biologika eingeteilt. Die konventionellen Medikamente werden sinngemäß auch als Nicht-Biologika bezeichnet.

Für die Verordnung spielt der Zulassungsstatus eine sehr wichtige Rolle. Medikamente mit einer First Line (Erstlinien)-Zulassung sollten zuerst verordnet werden. Nach der Empfehlung der S3-Leitlinie kann bei der erstmaligen Einleitung einer Systemtherapie die Behandlung mit einem Biologikum mit einer Erstlinien-Zulassung empfohlen werden – vor allem bei besonderer Schwere der Psoriasis. Durch die frühe Verwendung einer effektiven Therapie soll ein chronischer Verlauf der Psoriasis verhindert werden. Bei weiteren Wechseln kann auch ein Präparat mit einer "Second Line"-/Zweitlinien-Zulassung verordnet werden.

In jedem Falle besteht in Deutschland bei Psoriasis die Möglichkeit, eine individuelle Therapiewahl aus einer Vielzahl zugelassener systemischer Medikamente zu treffen.

Kontrolluntersuchungen

Innerlich gegebene (systemische) Medikamente können Nebenwirkungen hervorrufen. Um diese frühzeitig zu erkennen, führen Ärztinnen und Ärzte bei ihren Patientinnen und Patienten, die systemisch behandelt werden, regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch. Auch vor Beginn einer systemischen Therapie prüfen Ärztinnen und Ärzte genau, ob das Medikament im individuellen Fall infrage kommt. Welche Laboruntersuchungen oder anderen Maßnahmen (zum Beispiel Messung des Blutdrucks) für das jeweilige Medikament durchgeführt werden müssen, legt die Ärztin oder der Arzt nach den Empfehlungen der Fachinformation und der Leitlinie fest.

Patientinnen und Patienten sollten die mit ihrer Ärztin oder ihrem dem Arzt vereinbarten Termine zu Kontrolluntersuchungen stets einhalten.

Acitretin

Abkömmlinge vom Vitamin A, sogenannte Retinoide (Wirkstoff: Acitretin), werden schon sehr lange zur Erstlinien-Behandlung der Psoriasis als Kapseln verwendet. Die Dosierung erfolgt angepasst an das Körpergewicht (meist 0,3 bis 0,8 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich). Die Wirkung tritt nach vier bis acht Wochen ein. Jedoch erreicht nur ein kleinerer Teil der Patientinnen und Patienten eine weitgehende Erscheinungsfreiheit.

Bei Nieren- oder Leberschäden und bei Frauen mit Kinderwunsch dürfen Retinoide nicht angewendet werden. Retinoide schädigen immer das werdende Kind (den Embryo). Während der Behandlung können trockene Lippen, trockene Haut, Nasenbluten und vorübergehender Haarausfall auftreten. Als alleinige Behandlung sind Retinoide meist nicht ausreichend wirksam. Daher wird dieser Wirkstoff häufig mit einer UV-Lichttherapie kombiniert. Frauen mit Kinderwunsch müssen bis drei Jahre nach der Beendigung der Behandlung mit Retinoiden eine sichere Verhütung einer Schwangerschaft (Konzeptionsschutz) sicherstellen.

Angesichts vieler besser wirksamer und verträglicher Medikamente kommen Retinoide heute bei Psoriasis vulgaris nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz.

Apremilast

Ein Wirkstoff für die Zweitlinientherapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis und der Psoriasis-Arthritis ist Apremilast. Nach einer kurzen Phase der Aufdosierung für eine bessere Verträglichkeit wird Apremilast in der Erhaltungstherapie mit 30 Milligramm zweimal täglich als Tabletten eingenommen. Die Wirkung tritt verzögert ein, nach acht bis zwölf Wochen kann beurteilt werden, ob eine ausreichende Abheilung vorhanden ist. Bei einem kleineren Teil der Patientinnen und Patienten wird eine weitgehende Erscheinungsfreiheit erzielt.

Bis auf gelegentliche Magen-Darm-Beschwerden ist die Verträglichkeit gut. Auch ist Apremilast ein vergleichsweise sicheres Präparat, bei dem in allen Studien nur wenige unerwünschte Ereignisse auftraten. Auch besteht eine Zulassung für die Psoriasis-Arthritis, so dass diese Erscheinungsform der Psoriasis auch Anlass für eine Behandlung mit Apremilast sein kann.

Ciclosporin

Der Wirkstoff Ciclosporin ist seit 1993 zur Erstlinientherapie der Psoriasis zugelassen. Es werden täglich Kapseln oder eine Trinklösung in einer an das Körpergewicht angepassten Dosierung eingenommen (2,5 bis 5 Milligramm pro Kilogramm an Körpergewicht). Mit einer Wirkung ist nach ungefähr vier Wochen zu rechnen. Bei den meisten Patientinnen und Patienten wird eine weitgehende Erscheinungsfreiheit erzielt.

Nicht angewendet werden darf Ciclosporin bei einer Störung der Funktion der Nieren, nicht einstellbarem Bluthochdruck sowie bei bösartigen Krebserkrankungen. Als Nebenwirkungen können Störungen der Funktion der Nieren und der Leber, ein Anstieg des Blutdrucks und Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Bei Einnahme anderer Medikamente können Wechselwirkungen auftreten. Patientinnen und Patienten, die früher längere Zeit mit einer UV-Lichttherapie behandelt wurden, sollten Ciclosporin nicht nutzen. Sie haben ein erhöhtes Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.

Angesichts vieler für die Langzeittherapie besser geeigneter Medikamente kommt Ciclosporin heute bei Psoriasis vulgaris nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz.

Deucravacitinib

Seit 2022 ist Deucravacitinib für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen zugelassen, die für eine systemische Therapie in Frage kommen. Es wird einmal täglich als Tablette oral eingenommen (Dosis: 6 Milligramm). Eine Besserung ist oft innerhalb weniger Wochen zu beobachten. Bei vielen Patienten kommt es zu einer deutlichen Verringerung der Hautsymptome.

Tyrosinkinase-2 (TYK2)-Inhibitor

Deucravacitinib blockiert selektiv das Enzym Tyrosinkinase 2, das eine Schlüsselrolle bei der Signalübertragung von proinflammatorischen Botenstoffen wie Interleukin-23, Interleukin-12 und Typ-I-Interferonen spielt. Im Gegensatz zu herkömmlichen JAK-Inhibitoren bindet Deucravacitinib an die regulatorische Domäne von TYK2, was zu einem günstigeren Nebenwirkungsprofil führen kann. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen jedoch Infektionen der oberen Atemwege, Kopfschmerzen und Übelkeit. Schwerwiegende Infektionen sind selten, aber möglich, sodass eine medizinische Überwachung weiterhin wichtig ist. Vor Beginn der Therapie sollten Infektionen – insbesondere Tuberkulose – ausgeschlossen werden.

Dimethylfumarat

Dimethylfumarat ist ein Fumarsäureester. welche als Erstlinien-Medikament für die innerliche Therapie der Psoriasis seit 1994 angewendet werden. Die Einnahme der Tabletten erfolgt in der Regel nach einem vorgegebenen Schema. Eine individuelle Anpassung der Dosis ist möglich. Die Wirkung der Behandlung kann nach ungefähr sechs Wochen erwartet werden. Bei vielen Betroffenen kann die Therapie zu einer weitgehenden Erscheinungsfreiheit führen. Dimethylfumarat darf bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und der Nieren nicht eingenommen werden. Unter der Therapie kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, plötzlich auftretenden Rötungen der Haut und Veränderungen im Blutbild kommen.

Fumarsäureester

Fumarsäureester (Fumaderm®) wird seit 2025 nicht mehr hergestellt. Die letzten Vorräte sind voraussichtlich nur noch in den ersten Monaten 2025 verfügbar – sprechen Sie bitte bald mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über zugelassene Alternativen.

Methotrexat

Eines der am längsten zur Erstlinien-Behandlung der Psoriasis verwendeten Medikamente ist der Wirkstoff Methotrexat (MTX). Er wird einmal wöchentlich in die Haut gespritzt oder als Tablette eingenommen. Die Injektion ist besser wirksam und wird meist besser vertragen. Die Dosierung wird individuell festgelegt und liegt meist zwischen 15 und 25 Milligramm pro Woche. Die Wirkung tritt nach ungefähr vier bis acht Wochen ein. Bei vielen Patientinnen und Patienten kann es durch die Therapie zu einer weitgehenden Erscheinungsfreiheit kommen. Methotrexat darf bei gestörter Funktion der Leber nicht gegeben werden. Durch die Behandlung kann es zu Leberschäden, Lungenentzündung, Zerstörung von Knochenmark und Schäden an den Nieren kommen. Patientinnen und Patienten sollten während einer Methotrexat-Behandlung Alkohol eher meiden.

Adalimumab

Seit dem Jahr 2005 ist Adalimumab zur Therapie der Psoriasis-Arthritis und später auch zur Erstlinientherapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis zugelassen. Die Gabe erfolgt durch eine Injektion alle zwei Wochen in die Haut (Dosierung: 40 Milligramm). Die Wirkung tritt nach vier bis acht Wochen ein. Ein großer Teil der Patientinnen und Patienten erreicht eine weitgehende Erscheinungsfreiheit. Ist die Wirkung nicht ausreichend, kann für den Zeitraum von bis zu drei Monaten mit 40 Milligramm Adalimumab einmal wöchentlich behandelt werden.

TNF-α-Hemmer

Diese Gruppe von Biologika blockiert den entzündungsfördernden Botenstoff mit Namen Tumor-Nekrose-Faktor alpha. Er wird auch als TNF-α-Hemmer bezeichnet. Bei schweren Herzerkrankungen (Herzinsuffizienz) dürfen keine Biologika vom Typ der TNF-α-Hemmer verwendet werden. Unter der Therapie mit TNF-α-Hemmern können auch schwere Infektionen auftreten. Alle unter der Therapie auftretenden Infektionen bedürfen deshalb sofortiger ärztlicher Kontrolle. Vor einer Therapie muss immer eine Tuberkulose, eine Entzündung der Leber und eine HIV-Infektion, sicher ausgeschlossen werden.

Bimekizumab

Dieses Molekül ist der neueste Wirkstoff zur Erstlinien-Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis und wurde 2021 für Erwachsene zugelassen. Der Wirkstoff blockiert die Botenstoffe IL-17A und IL-17F. Die Wirkung tritt schon innerhalb der ersten beiden Wochen ein. Die empfohlene Dosis ist 320 Milligramm, die in zwei Injektionen unter die Haut (subkutan) alle vier Wochen bis Woche 16 und danach alle acht Wochen verabreicht wird. Bei einigen Patientinnen und Patienten mit einem Körpergewicht über 120 Kilogramm, die bis Woche 16 keine vollständige Erscheinungsfreiheit der Haut erreichten, kann Bimekizumab in einer Dosis von 320 Milligramm alle vier Wochen nach Woche 16 das Ansprechen auf die Behandlung weiter verbessern.

Interleukin-17-Hemmer

Wirkstoffe dieser Gruppe von Biologika blockieren den entzündungsfördernden Botenstoff Interleukin-17 (IL-17) oder seine Bindestelle (Rezeptor). Zurzeit gibt es vier verfügbare Blocker. Sie sind alle als Erstlinien-Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis zugelassen. Die Wirkung ist sehr gut. Zwei Wirkstoffe (Ixekizumab, Secukinumab) haben zudem auch eine Zulassung für die Psoriasis-Arthritis. Eine Besonderheit in dieser Gruppe ist das gehäufte Auftreten von umschriebenen Hefepilzinfektionen im Mund- beziehungsweise Rachenraum und seltener auch im Genitalbereich oder in den Körperfalten. Auch können vorbestehende chronische Darmentzündungen schlimmer werden. Bei allen IL-17-Hemmern erreicht der größte Teil der Patientinnen und Patienten eine weitgehende Erscheinungsfreiheit und spricht auch recht schnell innerhalb von wenigen Wochen an.

Brodalumab

Der Wirkstoff ist zur Erstlinien-Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis von Erwachsenen seit 2017 zugelassen. Der Wirkstoff blockiert den Rezeptor auf Zellen, an den IL-17A bindet, aber auch andere Mitglieder der Interleukin-17-Familie. Die Wirkung tritt schon innerhalb der ersten beiden Wochen ein. Die Dosierung beträgt 210 Milligramm zu Beginn, nach einer und zwei Wochen, dann 210 Milligramm alle zwei Wochen in der Erhaltungstherapie.

Interleukin-17-Hemmer

Wirkstoffe dieser Gruppe von Biologika blockieren den entzündungsfördernden Botenstoff Interleukin-17 (IL-17) oder seine Bindestelle (Rezeptor). Zurzeit gibt es vier verfügbare Blocker. Sie sind alle als Erstlinien-Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis zugelassen. Die Wirkung ist sehr gut. Zwei Wirkstoffe (Ixekizumab, Secukinumab) haben zudem auch eine Zulassung für die Psoriasis-Arthritis. Eine Besonderheit in dieser Gruppe ist das gehäufte Auftreten von umschriebenen Hefepilzinfektionen im Mund- beziehungsweise Rachenraum und seltener auch im Genitalbereich oder in den Körperfalten. Auch können vorbestehende chronische Darmentzündungen schlimmer werden. Bei allen IL-17-Hemmern erreicht der größte Teil der Patientinnen und Patienten eine weitgehende Erscheinungsfreiheit und spricht auch recht schnell innerhalb von wenigen Wochen an.

Certolizumab

Dieser Wirkstoff unterscheidet sich von anderen Biologika durch seine chemische Struktur. Er hat eine Erstlinien-Zulassung für die mittelschwere bis schwere Psoriasis vulgaris (Plaque Psoriasis) sowie eine Zweitlinien-Zulassung für die Psoriasis-Arthritis. Ein großer Teil der Patientinnen und Patienten erreicht eine weitgehende Erscheinungsfreiheit. Die empfohlene Anfangsdosis bei erwachsenen Patienten beträgt 400 mg (verabreicht in 2 subkutanen Injektionen zu je 200 mg) in Woche 0, 2 und 4. Bei Psoriasis-Arthritis sollte MTX soweit möglich während der Behandlung weiter verabreicht werden. Als Erhaltungsdosis werden 200 mg alle 2 Wochen empfohlen. Bei klinischem Ansprechen kann eine alternative Erhaltungsdosierung von 400 mg alle 4 Wochen erwogen werden. Ein Vorteil von Certolizumab ist, dass es bei Schwangeren nicht über die Plazenta auf das Kind übergehen kann.

TNF-alpha-Hemmer

Diese Gruppe von Biologika blockiert den entzündungsfördernden Botenstoff mit Namen Tumor-Nekrose-Faktor alpha. Er wird auch als TNF-alpha-Hemmer bezeichnet. Bei schweren Herzerkrankungen (Herzinsuffizienz) dürfen keine Biologika vom Typ der TNF-alpha-Hemmer verwendet werden. Unter der Therapie mit TNF-alpha-Hemmern können auch schwere Infektionen auftreten. Alle unter der Therapie auftretenden Infektionen bedürfen deshalb sofortiger ärztlicher Kontrolle. Vor einer Therapie muss immer eine Tuberkulose, eine Entzündung der Leber und eine HIV-Infektion, sicher ausgeschlossen werden.

Etanercept

Etanercept ist seit dem Jahr 2002 zur Zweitlinien-Therapie der Psoriasis-Arthritis und seit dem Jahr 2004 zur Zweitlinien-Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis zugelassen. Die übliche Dosierung beträgt heute einmal 50 Milligramm wöchentlich. Nach vier bis acht Wochen ist mit einem Wirkungseintritt zu rechnen. Da ein deutlich geringerer Teil der Patientinnen und Patienten als bei den anderen Biologika eine weitgehende Erscheinungsfreiheit erreicht, wird Etanercept bei Neueinstellungen nur noch selten eingesetzt.

Inzwischen gibt es auch eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.

TNF-α-Hemmer

Diese Gruppe von Biologika blockiert den entzündungsfördernden Botenstoff mit Namen Tumor-Nekrose-Faktor alpha. Er wird auch als TNF-α-Hemmer bezeichnet. Bei schweren Herzerkrankungen (Herzinsuffizienz) dürfen keine Biologika vom Typ der TNF-α-Hemmer verwendet werden. Unter der Therapie mit TNF-α-Hemmern können auch schwere Infektionen auftreten. Alle unter der Therapie auftretenden Infektionen bedürfen deshalb sofortiger ärztlicher Kontrolle. Vor einer Therapie muss immer eine Tuberkulose, eine Entzündung der Leber und eine HIV-Infektion, sicher ausgeschlossen werden.

Golimumab

Der Wirkstoff ist derzeit nur zur Zweitlinien-Therapie der Psoriasis-Arthritis zugelassen und weist an der Haut nur eine mäßiggradige Wirksamkeit auf. Die Dosis beträgt 50 Milligramm alle vier Wochen. Bei Patientinnen und Patienten über 100 Kilogramm Körpergewicht und nicht ausreichendem Ansprechen kann die Dosis auf 100 Milligramm alle vier Wochen erhöht werden.

Guselkumab

Guselkumab ist als Erstlinien-Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen seit Ende 2017 zugelassen. Die Wirkung tritt innerhalb der ersten beiden Wochen ein. Die Dosierung beträgt zum Einstieg jeweils 100 Milligramm zu Beginn und nach vier Wochen. Danach wird sie alle acht Wochen als Erhaltungstherapie verabreicht. Der größte Teil der Patientinnen und Patienten erreicht eine weitgehende Erscheinungsfreiheit. Inzwischen gibt es auch eine Zulassung bei

Interleukin-23-Hemmer

Der erste Wirkstoff in dieser Gruppe, Ustekinumab, blockierte nicht nur den Botenstoff IL-23, sondern auch IL-12 durch Bindung an eine gemeinsame Untereinheit der Moleküle (p40).

In der Folgezeit wurden die Moleküle Guselkumab, Risankizumab und Tildrakizumab entwickelt, die nur IL-23 blockieren (p19-Untereinheit), aber noch wirksamer sind. Eine Besonderheit all dieser Moleküle liegt darin, dass sie in der Unterhaltungsphase nur alle zwei bis drei Monate angewendet werden müssen.

Infliximab

Seit dem Jahr 2005 ist Infliximab zur Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis zugelassen. Die Gabe erfolgt durch eine Infusion in der ärztlichen Praxis und wird in der Erhaltungstherapie alle acht Wochen gegeben. Dosierung: Fünf Milligramm pro Kilogramm an Körpergewicht. Die Wirkung tritt nach ein bis zwei Wochen ein. Unter der Therapie können Infusionsreaktionen auftreten. Infliximab ist ein schnell wirksamer Wirkstoff zur Behandlung der Plaque-Psoriasis.

Ein großer Teil der Patientinnen und Patienten erreicht eine weitgehende Erscheinungsfreiheit, allerdings kommt es im Laufe der Behandlungszeit häufiger als bei den anderen Präparaten zu Wirkabschwächungen. Häufig wird bei einer Infliximab-Therapie niedrig dosiertes Methotrexat (fünf bis 10 Milligramm pro Woche) zusätzlich gegeben.

TNF-α-Hemmer

Diese Gruppe von Biologika blockiert den entzündungsfördernden Botenstoff mit Namen Tumor-Nekrose-Faktor alpha. Er wird auch als TNF-α-Hemmer bezeichnet. Bei schweren Herzerkrankungen (Herzinsuffizienz) dürfen keine Biologika vom Typ der TNF-α-Hemmer verwendet werden. Unter der Therapie mit TNF-α-Hemmern können auch schwere Infektionen auftreten. Alle unter der Therapie auftretenden Infektionen bedürfen deshalb sofortiger ärztlicher Kontrolle. Vor einer Therapie muss immer eine Tuberkulose, eine Entzündung der Leber und eine HIV-Infektion, sicher ausgeschlossen werden.

Ixekizumab

Der Wirkstoff ist seit dem Jahr 2016 zur Erstlinientherapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis und inzwischen auch bei Psoriasis-Arthritis zugelassen. Die Wirkung tritt innerhalb der ersten beiden Wochen ein. Es werden am Anfang 80 Milligramm alle zwei Wochen über drei Monate gegeben, dann in der Erhaltungstherapie 80 Milligramm alle vier Wochen. Inzwischen gibt es auch eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Die unerwünschten Arzneimittelwirkungen wurden in zahlreichen Studien untersucht. Als Nebenwirkung können Reaktionen an der Injektionsstelle, Infektionen der oberen Atemwege, sowie Schmerzen im Oropharynx-Bereich, Übelkeit, Pilz-Infektionen und mukokutaner Herpes simplex auftreten.

Interleukin-17-Hemmer

Wirkstoffe dieser Gruppe von Biologika blockieren den entzündungsfördernden Botenstoff Interleukin-17 (IL-17) oder seine Bindestelle (Rezeptor). Zurzeit gibt es vier verfügbare Blocker. Sie sind alle als Erstlinientherapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis zugelassen. Die Wirkung ist sehr gut. Zwei Wirkstoffe (Ixekizumab, Secukinumab) haben zudem auch eine Zulassung für die Psoriasis-Arthritis. Eine Besonderheit in dieser Gruppe ist das gehäufte Auftreten von umschriebenen Hefepilzinfektionen im Mund- beziehungsweise Rachenraum und seltener auch im Genitalbereich oder in den Körperfalten. Auch können vorbestehende chronische Darmentzündungen schlimmer werden. Bei allen IL-17-Hemmern erreicht der größte Teil der Patientinnen und Patienten eine weitgehende Erscheinungsfreiheit und spricht auch recht schnell innerhalb von wenigen Wochen an.

Risankizumab

Auch Risankizumab ist zur Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis als Erstlinien-Therapie bei Erwachsenen zugelassen. Die Zulassung erfolgte 2019. Die Wirkung tritt innerhalb von vier Wochen ein. Die Dosierung beträgt zum Einstieg jeweils 150 Milligramm zu Beginn und nach vier Wochen. Danach wird sie alle zwölf Wochen als Erhaltungstherapie verabreicht. Der größte Teil der Patientinnen und Patienten erreicht eine weitgehende Erscheinungsfreiheit. Inzwischen gibt es auch eine Zulassung bei Psoriasis-Arthritis.

Interleukin-23-Hemmer

Der erste Wirkstoff in dieser Gruppe, Ustekinumab, blockierte nicht nur den Botenstoff IL-23, sondern auch IL-12 durch Bindung an eine gemeinsame Untereinheit der Moleküle (p40). In der Folgezeit wurden die Moleküle Guselkumab, Risankizumab und Tildrakizumab entwickelt, die nur IL-23 blockieren (p19-Untereinheit), aber noch wirksamer sind. Eine Besonderheit all dieser Moleküle liegt darin, dass sie in der Unterhaltungsphase nur alle zwei bis drei Monate angewendet werden müssen.

Secukinumab

Secukinumab war der erste IL-17A-Hemmer und ist seit dem Jahr 2015 zur Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis als Erstlinien-Therapie zugelassen. Die Wirkung tritt innerhalb der ersten vier Wochen ein. Für die Therapie werden 300 Milligramm einmal wöchentlich für vier Wochen gegeben, dann in der Erhaltungstherapie monatlich 300 Milligramm. Basierend auf dem klinischen Ansprechen, kann eine Erhaltungsdosis von 300 Milligramm alle zwei Wochen einen zusätzlichen Nutzen für Patientinnen und Patienten mit einem Körpergewicht von 90 kg oder mehr bieten. Bei Psoriasis-Arthritis beträgt die Start- und Erhaltungsdosis 150 Milligramm. Die Intervalle der Injektionen sind die gleichen wie bei der Plaque-Psoriasis.

Inzwischen gibt es auch eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.

Interleukin-17-Hemmer

Wirkstoffe dieser Gruppe von Biologika blockieren den entzündungsfördernden Botenstoff Interleukin-17 (IL-17) oder seine Bindestelle (Rezeptor). Zurzeit gibt es vier verfügbare Blocker. Sie sind alle als Erstlinien-Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis zugelassen. Die Wirkung ist sehr gut. Zwei Wirkstoffe (Ixekizumab, Secukinumab) haben zudem auch eine Zulassung für die Psoriasis-Arthritis. Eine Besonderheit in dieser Gruppe ist das gehäufte Auftreten von umschriebenen Hefepilzinfektionen im Mund- beziehungsweise Rachenraum und seltener auch im Genitalbereich oder in den Körperfalten. Auch können vorbestehende chronische Darmentzündungen schlimmer werden. Bei allen IL-17-Hemmern erreicht der größte Teil der Patientinnen und Patienten eine weitgehende Erscheinungsfreiheit und spricht auch recht schnell innerhalb von wenigen Wochen an.

Tildrakizumab

Tildrakizumab ist seit 2018 zur Therapie der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis als Erstlinien-Therapie bei Erwachsenen zugelassen. Die Wirkung tritt innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen ein. Die Dosierung beträgt zum Einstieg jeweils 100 Milligramm zu Beginn und nach vier Wochen. Danach wird sie alle zwölf Wochen als Erhaltungstherapie verabreicht. Bei sehr schweren Erkrankungsfällen können auch 200 Milligramm gegeben werden. Der größte Teil der Betroffenen erreicht eine weitgehende Erscheinungsfreiheit.

Interleukin-23-Hemmer

Der erste Wirkstoff in dieser Gruppe, Ustekinumab, blockierte nicht nur den Botenstoff IL-23, sondern auch IL-12 durch Bindung an eine gemeinsame Untereinheit der Moleküle (p40).

In der Folgezeit wurden die Moleküle Guselkumab, Risankizumab und Tildrakizumab entwickelt, die nur IL-23 blockieren (p19-Untereinheit), aber noch wirksamer sind. Eine Besonderheit all dieser Moleküle liegt darin, dass sie in der Unterhaltungsphase nur alle zwei bis drei Monate angewendet werden müssen.

Ustekinumab

Der Wirkstoff Ustekinumab ist seit dem Jahr 2009 als Second-Line-Medikament zugelassen und wird nach der ersten Gabe ein zweites Mal nach vier Wochen und dann alle zwölf Wochen in die Haut gespritzt. Dosierung: 45 Milligramm pro Injektion bei Patientinnen und Patienten bis 100 Kilogramm Körpergewicht und 90 Milligramm bei Patientinnen und Patienten mit mehr als 100 Kilogramm an Körpergewicht. Die Wirkung tritt nach sechs bis zwölf Wochen ein, und ein großer Teil der Patientinnen und Patienten erreicht eine weit-gehende Erscheinungsfreiheit. Inzwischen gibt es auch eine Zulassung bei Psoriasis vulgaris für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sowie bei Psoriasis-Arthritis bei Erwachsenen.

Die UV-Lichttherapie ist ein schon lange bewährter Therapieansatz, der heute aber zunehmend seltener durchgeführt wird. Auch der Einsatz der Lichttherapie ist wie bei den innerlichen Medikamenten vom Schweregrad der Hautveränderungen und von den Einschränkungen an Lebensqualität abhängig.

Basistherapie

Als Basistherapie wird die rückfettende und pflegende Behandlung der Haut mit Salben, Cremes und Lotionen bezeichnet, die frei von (medizinischen) Wirkstoffen sind. Die Wahl des geeigneten Präparates richtet sich nach dem Zustand der Haut, insbesondere danach, wie trocken und/oder wie entzündet die Haut ist. Das Pflegepräparat kann je nach erwünschtem Zweck drei bis zehn Prozent Harnstoff (Urea) enthalten. Harnstoff bindet Feuchtigkeit in den oberen Hautschichten.

Die basistherapeutische Pflege ist ein sehr wichtiger Bestandteil der ergänzenden Behandlung einer Psoriasis. Dies gilt für die ergänzende Therapie der akuten Psoriasis-Herde und für die Nachbehandlung der abheilenden Haut gleichermaßen. Die Basistherapie kann dazu beitragen, eine intakte Hautbarriere wiederherzustellen. Basistherapie reicht jedoch bei Psoriasis als alleinige Behandlung in der Regel nicht aus. Die Basistherapie kann mit allen Therapieformen der Psoriasis kombiniert werden.

Basistherapie

Als Basistherapie wird die rückfettende und pflegende Behandlung der Haut mit Salben, Cremes und Lotionen bezeichnet, die frei von (medizinischen) Wirkstoffen sind. Die Wahl des geeigneten Präparates richtet sich nach dem Zustand der Haut, insbesondere danach, wie trocken und/oder wie entzündet die Haut ist. Das Pflegepräparat kann je nach erwünschtem Zweck drei bis zehn Prozent Harnstoff (Urea) enthalten. Harnstoff bindet Feuchtigkeit in den oberen Hautschichten.

Die basistherapeutische Pflege ist ein sehr wichtiger Bestandteil der ergänzenden Behandlung einer Psoriasis. Dies gilt für die ergänzende Therapie der akuten Psoriasis-Herde und für die Nachbehandlung der abheilenden Haut gleichermaßen. Die Basistherapie kann dazu beitragen, eine intakte Hautbarriere wiederherzustellen. Basistherapie reicht jedoch bei Psoriasis als alleinige Behandlung in der Regel nicht aus. Die Basistherapie kann mit allen Therapieformen der Psoriasis kombiniert werden.

Psychosomatische Behandlung und Schulung

Psoriasis geht oft mit einem erheblichen Leidensdruck und psychischen Belastungen einher. Umgekehrt geben viele Patientinnen und Patienten mit Psoriasis an, dass ihre Psoriasis unter Stress und psychischen Belastungen schlimmer wird oder sogar neue Herde auftreten. In diesen Fällen ist es sinnvoll, nicht nur den Zustand der Haut, sondern auch psychosomatische Wechselwirkungen als Teil der Diagnostik abzuklären. Bei manchen Patientinnen und Patienten mit Psoriasis kann neben der Behandlung der psoriatischen Haut auch eine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung insbesondere bei hohem psychischem Leidensdruck hilfreich sein.

Als sehr hilfreich haben sich auch Schulungen für Patientinnen und Patienten erwiesen. Bei solchen Schulungen werden Informationen zur Psoriasis und praktische Hinweise zu Therapien, zur Pflege der Haut sowie Möglichkeiten zur Verringerung von Stress vermittelt.

Der bessere Umgang mit der eigenen Psoriasis ist ein wichtiges Ziel dieser Schulungen. Spezielle Schulungen werden während einer stationären Rehabilitation routinemäßig durchgeführt, im ambulanten Bereich aber nur in einzelnen Zentren angeboten. Die Kosten für ambulante Schulungen werden nicht immer von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Psychosomatische Behandlung und Schulung

Psoriasis geht oft mit einem erheblichen Leidensdruck und psychischen Belastungen einher. Umgekehrt geben viele Patientinnen und Patienten mit Psoriasis an, dass ihre Psoriasis unter Stress und psychischen Belastungen schlimmer wird oder sogar neue Herde auftreten. In diesen Fällen ist es sinnvoll, nicht nur den Zustand der Haut, sondern auch psychosomatische Wechselwirkungen als Teil der Diagnostik abzuklären. Bei manchen Patientinnen und Patienten mit Psoriasis kann neben der Behandlung der psoriatischen Haut auch eine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung insbesondere bei hohem psychischem Leidensdruck hilfreich sein.

Als sehr hilfreich haben sich auch Schulungen für Patientinnen und Patienten erwiesen. Bei solchen Schulungen werden Informationen zur Psoriasis und praktische Hinweise zu Therapien, zur Pflege der Haut sowie Möglichkeiten zur Verringerung von Stress vermittelt.

Der bessere Umgang mit der eigenen Psoriasis ist ein wichtiges Ziel dieser Schulungen. Spezielle Schulungen werden während einer stationären Rehabilitation routinemäßig durchgeführt, im ambulanten Bereich aber nur in einzelnen Zentren angeboten. Die Kosten für ambulante Schulungen werden nicht immer von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Spezielle Lokalisationen der Psoriasis vulgaris

Bei Psoriasis vulgaris können Stellen mit speziellem Krankheitswert betroffen sein, auf die in der Leitlinie nicht gesondert eingegangen wird. Dies sind vor allem die Kopfhaut, die Nägel, das Gesicht, aber auch der Anal- und Genitalbereich. Sie sind deswegen von besonderer Bedeutung, weil sie oft mit einem besonderen Leidensdruck einhergehen, obwohl ihre Fläche nicht sehr groß ist und sie mit dem PASI-Score nicht ausreichend erfasst werden.

Deswegen muss ihr Schweregrad gesondert erhoben werden. Auch ist ein starker Befall dieser Zonen allein schon ein Kriterium für die innerliche Therapie (Systemtherapie), da die äußerliche (topische) Therapie häufig nicht ausreichend wirkt oder manchmal eine Gegenanzeige auf bestimmte topische Medikamente in einer Körperregion besteht. Auf die Systemtherapie sprechen die Psoriasis-Läsionen an diesen Arealen jedoch durchaus gut an.

Intertriginöse Psoriasis: Befall der Körperfalten

Auch die Haut in Körperfalten kann eine Psoriasis entwickeln. Am häufigsten betroffen sind Achselhöhlen, Falten in der Leistengegend (Inguinalfalten), die Haut unter der weiblichen Brust, am Nabel und in der Analfalte (Pofalte). Bei übergewichtigen Patientinnen und Patienten kann sich auch in Bauchfalten eine Psoriasis entwickeln. Bei Körperfalten liegt Haut auf Haut. Die Haut ist dort immer feucht. Dadurch können sich die Schuppen leicht ablösen. Meist ist nur noch ein hochroter, glänzender Herd erkennbar.

Fehlen die charakteristischen Schuppen, ist die Diagnose manchmal schwer. Es kann zu Verwechselungen mit Pilzinfektionen und Ekzemen kommen. Zur Behandlung werden kurzfristig Kortikoide in einer Grundlage als Milch/Lotion, in Creme oder Paste eingesetzt. Anschließend sollten die Falten durch Pflege trocken gehalten werden, um dort einem erneuten Auftreten der Psoriasis vorzubeugen. Ein Versuch mit Vitamin-D3-artigen Präparaten (Emulsion, Creme, Schaum) ist möglich, wobei sie weniger stark wirken und zu Reizungen führen können.

Psoriasis capitis: Befall der Kopfhaut

Bei mehr als 70 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis sind, zumindest zwischenzeitlich, auch Herde auf dem behaarten Kopf vorhanden. Sie können lokal begrenzt oder großflächig auftreten und überschreiten typischerweise den Haaransatz. Die Herde sind stark schuppend und entzündlich gerötet. Die Psoriasis der Kopfhaut kann gelegentlich mit Haarausfall einhergehen, der sich in der Regel nach erfolgreicher Behandlung wieder zurückbildet. Juckreiz ist fast immer vorhanden.

Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung einer Kopfhaut ohne Schuppung, Rötungen und Juckreiz. Dies erfolgt am wirksamsten durch Lösungen mit Kortikoiden oder Schäumen. Gerade bei Juckreiz sind Kortikoide besonders effektiv. Auf der Kopfhaut werden sie auch bei längerer Anwendung gut vertragen und erzeugen keine relevanten Nebenwirkungen. Für die längerfristige Anwendung eignen sich ergänzende Präparate mit Vitamin-D3-Abkömmlingen, auch in fixer Kombination mit einem Kortikoid. Bei Neigung zu erneuten Schüben hat sich eine proaktive Behandlung bewährt, bei der das Kortikoid nur ein- bis zweimal wöchentlich eingesetzt wird.

Patientinnen und Patienten berichten von guten Erfahrungen mit UV-Lichtkämmen. Vor deren Verwendung müssen allerdings die Schuppen beseitigt sein. Auch ist diese Behandlung sehr aufwändig.

Als Basis dafür dient die Anwendung von Shampoos mit schuppenlösender Wirkung, die auch in Drogerien erhältlich sind. Inhaltsstoffe können beispielsweise sein: Zink-Pyrithion oder Ciclopirox. Bei sehr starken, festsitzenden Schuppen kann eine Vorbehandlung mit auswaschbaren, emulgierenden Cremes oder Lösungen mit Salizylsäure oder spreitenden Ölen erfolgen. Wichtiger ist aber die Wirkstofftherapie, da mit der abschuppenden Behandlung allein die Neubildung von Schuppungen nicht vermindert wird.

Psoriasis der Nägel

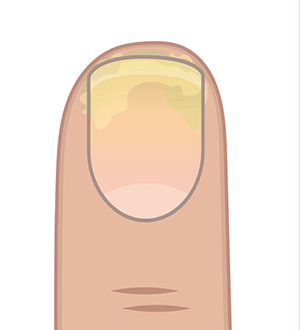

Bei bis zu 69 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis sind die Finger- und/oder Fußnägel mehr oder weniger auffällig verändert. Noch häufiger ist eine Erkrankung der Nägel bei gleichzeitiger Psoriasis-Arthritis. Etwa 80 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis-Arthritis haben auch Veränderungen an den Nägeln. In der Regel sind gleichzeitig mehrere Nägel an Händen und Füßen beidseitig erkrankt. Es gibt unterschiedliche Veränderungen an den Nägeln.

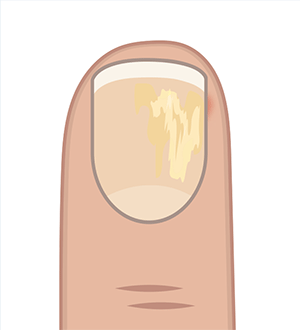

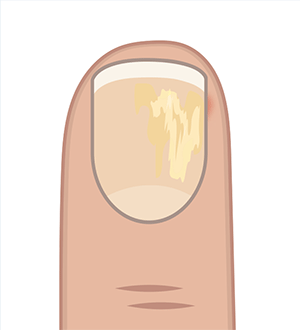

Tüpfelnägel

Tüpfelnägel sind sehr häufig. Tüpfel sind kleine bis Stecknadelkopf große Grübchen (Einsenkungen) in der Nagelplatte. Anzahl, Größe und Tiefe der Tüpfel können variieren. Tüpfel sind meist zufällig verteilt, können jedoch auch entlang längsverlaufender Linien angeordnet sein. Fingernägel sind stets häufiger erkrankt als Fußnägel.

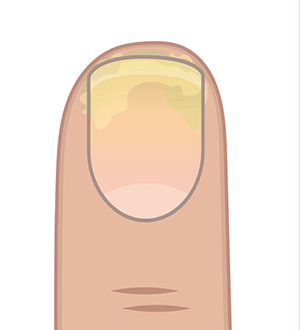

Psoriatische Ölflecken, Ablösen der Nagelplatte (distale Onycholyse)

Das Nagelbett und die Haut unter dem vorderen Nagelteil sind beteiligt. Es sind gelb-gräulich, ovale Verfärbungen zu sehen. Sie stammen von der Entzündung mit Schuppenbildung unter der Nagelplatte im Nagelbett. Bei ausgeprägten Veränderungen kann sich die Nagelplatte vom Nagelbett ablösen.

Starke Schuppung unter dem Nagel (subunguale Hyperkeratose)

Unter dem Nagel kann es zu sehr starken Schuppungen kommen. Ist auch der Bereich erkrankt, wo der Nagel aus dem Nagelbett herauswächst, kann sich dort die Nagelplatte abheben.

Krümelnägel (Onychodystrophie)

Bei einem Krümelnagel ist die Nagelplatte vollständig zerstört. Der Nagel selbst ist krümelig und aufgetrieben.

Behandlung der Nägel

Bei der Behandlung der Psoriasis der Nägel zeigen sich Erfolge der Therapie erst mit großer, zeitlicher Verzögerung, da die Nägel nur sehr langsam nachwachsen. Ein Fingernagel braucht etwa sechs Monate, ein Fußnagel bis zu zwölf Monate zur vollständigen Erneuerung. Tüpfelnägel und Ölflecken werden manchmal nicht behandelt, sie können bei Bedarf gegebenenfalls mit Nagellack überdeckt werden. Für leichtere Formen der Psoriasis der Nägel mit Ablösung der Nagelplatte oder bei Veränderungen der Nagelsubstanz werden Kortikoide in Lösungen oder ein Vitamin-D3-Abkömmling in Kombination mit einem Kortikoid in Salbe, Gel, Lösung oder Schaum aufgebracht.

Die Behandlung dauert mehrere Monate. In Einzelfällen können Injektionen mit Kortikoid-Kristall-Lösungen erfolgreich sein. Diese werden gern nadelfrei eingespritzt, was weniger schmerzhaft ist.

In schwereren Fällen oder bei Versagen der äußerlichen Maßnahmen wird die Nagelpsoriasis mit innerlichen Medikamenten behandelt. Geeignet sind prinzipiell (fast) alle für die Psoriasis zugelassenen Medikamente. Die Aussicht auf ein Ansprechen ist aber bei den stärker wirkenden Systemtherapeutika höher. Für die Behandlung der Psoriasis der Nägel sind Biologika daher besonders gut geeignet.

Spezielle Lokalisationen der Psoriasis vulgaris

Bei Psoriasis vulgaris können Stellen mit speziellem Krankheitswert betroffen sein, auf die in der Leitlinie nicht gesondert eingegangen wird. Dies sind vor allem die Kopfhaut, die Nägel, das Gesicht, aber auch der Anal- und Genitalbereich. Sie sind deswegen von besonderer Bedeutung, weil sie oft mit einem besonderen Leidensdruck einhergehen, obwohl ihre Fläche nicht sehr groß ist und sie mit dem PASI-Score nicht ausreichend erfasst werden.

Deswegen muss ihr Schweregrad gesondert erhoben werden. Auch ist ein starker Befall dieser Zonen allein schon ein Kriterium für die innerliche Therapie (Systemtherapie), da die äußerliche (topische) Therapie häufig nicht ausreichend wirkt oder manchmal eine Gegenanzeige auf bestimmte topische Medikamente in einer Körperregion besteht. Auf die Systemtherapie sprechen die Psoriasis-Läsionen an diesen Arealen jedoch durchaus gut an.

Intertriginöse Psoriasis: Befall der Körperfalten

Auch die Haut in Körperfalten kann eine Psoriasis entwickeln. Am häufigsten betroffen sind Achselhöhlen, Falten in der Leistengegend (Inguinalfalten), die Haut unter der weiblichen Brust, am Nabel und in der Analfalte (Pofalte). Bei übergewichtigen Patientinnen und Patienten kann sich auch in Bauchfalten eine Psoriasis entwickeln. Bei Körperfalten liegt Haut auf Haut. Die Haut ist dort immer feucht. Dadurch können sich die Schuppen leicht ablösen. Meist ist nur noch ein hochroter, glänzender Herd erkennbar.

Fehlen die charakteristischen Schuppen, ist die Diagnose manchmal schwer. Es kann zu Verwechselungen mit Pilzinfektionen und Ekzemen kommen. Zur Behandlung werden kurzfristig Kortikoide in einer Grundlage als Milch/Lotion, in Creme oder Paste eingesetzt. Anschließend sollten die Falten durch Pflege trocken gehalten werden, um dort einem erneuten Auftreten der Psoriasis vorzubeugen. Ein Versuch mit Vitamin-D3-artigen Präparaten (Emulsion, Creme, Schaum) ist möglich, wobei sie weniger stark wirken und zu Reizungen führen können.

Psoriasis capitis: Befall der Kopfhaut

Bei mehr als 70 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis sind, zumindest zwischenzeitlich, auch Herde auf dem behaarten Kopf vorhanden. Sie können lokal begrenzt oder großflächig auftreten und überschreiten typischerweise den Haaransatz. Die Herde sind stark schuppend und entzündlich gerötet. Die Psoriasis der Kopfhaut kann gelegentlich mit Haarausfall einhergehen, der sich in der Regel nach erfolgreicher Behandlung wieder zurückbildet. Juckreiz ist fast immer vorhanden.

Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung einer Kopfhaut ohne Schuppung, Rötungen und Juckreiz. Dies erfolgt am wirksamsten durch Lösungen mit Kortikoiden oder Schäumen. Gerade bei Juckreiz sind Kortikoide besonders effektiv. Auf der Kopfhaut werden sie auch bei längerer Anwendung gut vertragen und erzeugen keine relevanten Nebenwirkungen. Für die längerfristige Anwendung eignen sich ergänzende Präparate mit Vitamin-D3-Abkömmlingen, auch in fixer Kombination mit einem Kortikoid. Bei Neigung zu erneuten Schüben hat sich eine proaktive Behandlung bewährt, bei der das Kortikoid nur ein- bis zweimal wöchentlich eingesetzt wird.

Patientinnen und Patienten berichten von guten Erfahrungen mit UV-Lichtkämmen. Vor deren Verwendung müssen allerdings die Schuppen beseitigt sein. Auch ist diese Behandlung sehr aufwändig.

Als Basis dafür dient die Anwendung von Shampoos mit schuppenlösender Wirkung, die auch in Drogerien erhältlich sind. Inhaltsstoffe können beispielsweise sein: Zink-Pyrithion oder Ciclopirox. Bei sehr starken, festsitzenden Schuppen kann eine Vorbehandlung mit auswaschbaren, emulgierenden Cremes oder Lösungen mit Salizylsäure oder spreitenden Ölen erfolgen. Wichtiger ist aber die Wirkstofftherapie, da mit der abschuppenden Behandlung allein die Neubildung von Schuppungen nicht vermindert wird.

Psoriasis der Nägel

Bei bis zu 69 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis sind die Finger- und/oder Fußnägel mehr oder weniger auffällig verändert. Noch häufiger ist eine Erkrankung der Nägel bei gleichzeitiger Psoriasis-Arthritis. Etwa 80 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis-Arthritis haben auch Veränderungen an den Nägeln. In der Regel sind gleichzeitig mehrere Nägel an Händen und Füßen beidseitig erkrankt. Es gibt unterschiedliche Veränderungen an den Nägeln.

Tüpfelnägel

Tüpfelnägel sind sehr häufig. Tüpfel sind kleine bis Stecknadelkopf große Grübchen (Einsenkungen) in der Nagelplatte. Anzahl, Größe und Tiefe der Tüpfel können variieren. Tüpfel sind meist zufällig verteilt, können jedoch auch entlang längsverlaufender Linien angeordnet sein. Fingernägel sind stets häufiger erkrankt als Fußnägel.

Psoriatische Ölflecken, Ablösen der Nagelplatte (distale Onycholyse)

Das Nagelbett und die Haut unter dem vorderen Nagelteil sind beteiligt. Es sind gelb-gräulich, ovale Verfärbungen zu sehen. Sie stammen von der Entzündung mit Schuppenbildung unter der Nagelplatte im Nagelbett. Bei ausgeprägten Veränderungen kann sich die Nagelplatte vom Nagelbett ablösen.

Starke Schuppung unter dem Nagel (subunguale Hyperkeratose)

Unter dem Nagel kann es zu sehr starken Schuppungen kommen. Ist auch der Bereich erkrankt, wo der Nagel aus dem Nagelbett herauswächst, kann sich dort die Nagelplatte abheben.

Krümelnägel (Onychodystrophie)

Bei einem Krümelnagel ist die Nagelplatte vollständig zerstört. Der Nagel selbst ist krümelig und aufgetrieben.

Behandlung der Nägel

Bei der Behandlung der Psoriasis der Nägel zeigen sich Erfolge der Therapie erst mit großer, zeitlicher Verzögerung, da die Nägel nur sehr langsam nachwachsen. Ein Fingernagel braucht etwa sechs Monate, ein Fußnagel bis zu zwölf Monate zur vollständigen Erneuerung. Tüpfelnägel und Ölflecken werden manchmal nicht behandelt, sie können bei Bedarf gegebenenfalls mit Nagellack überdeckt werden. Für leichtere Formen der Psoriasis der Nägel mit Ablösung der Nagelplatte oder bei Veränderungen der Nagelsubstanz werden Kortikoide in Lösungen oder ein Vitamin-D3-Abkömmling in Kombination mit einem Kortikoid in Salbe, Gel, Lösung oder Schaum aufgebracht.

Die Behandlung dauert mehrere Monate. In Einzelfällen können Injektionen mit Kortikoid-Kristall-Lösungen erfolgreich sein. Diese werden gern nadelfrei eingespritzt, was weniger schmerzhaft ist.

In schwereren Fällen oder bei Versagen der äußerlichen Maßnahmen wird die Nagelpsoriasis mit innerlichen Medikamenten behandelt. Geeignet sind prinzipiell (fast) alle für die Psoriasis zugelassenen Medikamente. Die Aussicht auf ein Ansprechen ist aber bei den stärker wirkenden Systemtherapeutika höher. Für die Behandlung der Psoriasis der Nägel sind Biologika daher besonders gut geeignet.

Besondere Formen

Psoriasis kann neben der Plaque-Psoriasis (Psoriasis vulgaris) auch in anderen Erscheinungsformen auftreten und dabei unterschiedliche Verläufe haben. Es gibt besondere Merkmale, an denen unterschiedliche, klinische Formen erkannt werden. Die genaue Bestimmung der Psoriasis ist für die Auswahl einer geeigneten Therapie wichtig. Diese besonderen Formen sind nicht Bestandteil der S3-Leitlinie, sollen hier aber trotzdem Erwähnung finden.

Tropfenförmige Psoriasis (Psoriasis guttata)

Bei der tropfenförmigen Psoriasis sind die Herde bis zu Linsen groß, rot und nur leicht schuppend. Meistens entwickeln sich die Herde sehr schnell und auf der gesamten Haut. Stärker als bei allen anderen Formen der Psoriasis ist die Psoriasis guttata an Auslöser (Trigger) geknüpft.

Sehr oft gehen eine Entzündung der Mandeln oder Scharlach (Streptokokkeninfektion) voraus. Deshalb sind vielfach Kinder und Jugendliche an Psoriasis guttata erkrankt. Bei häufiger Entzündung der Mandeln (Tonsillitis) kann ein Entfernen der Mandeln bei Kindern eine Verbesserung der Psoriasis erreichen. Auslöser können auch Medikamente sein.

Folgende Wirkstoffe sind sicher als Auslöser identifiziert: Lithium, Beta-Blocker, ACE-Hemmer, Chloroquin/Hydroxychloroquin.

Eine Psoriasis guttata kann in eine Plaque-Psoriasis übergehen, aber auch vollständig abheilen. Zur Anwendung kommen äußerlich anzuwendende Kortikoide, bei Erwachsenen häufig in Kombination mit einer UVB-Lichttherapie und gegebenenfalls zusätzlich die Behandlung der auslösenden Erkrankung. Bei Kindern ist die Lichttherapie mit Zurückhaltung einzusetzen.

Psoriatische Erythrodermie

Bei der psoriatischen Erythrodermie ist die gesamte Haut erkrankt. Die Haut ist komplett entzündlich gerötet und zeigt meistens eine eher feine, lockere Schuppung. Die Erythrodermie ist die schwerste Form der Plaque-Psoriasis und die seltenste. Oft besteht heftiger Juckreiz.

Die Patientinnen und Patienten fühlen sich sehr krank, haben Fieber, sind abgeschlagen, klagen über Gewichtsverlust und schmerzende Gelenke. Die Lymphknoten sind geschwollen. Eine psoriatische Erythrodermie wird in der Regel stationär in einer Hautklinik behandelt. Es werden immer innerliche Medikamente zusammen mit einer äußerlichen Therapie eingesetzt.

Pustelförmige Psoriasis (Psoriasis pustulosa)

Bei dieser Form zeigen sich auf der Haut Stellen (Areale) mit Pusteln. Die Pusteln enthalten vor allem weiße Blutkörperchen (neutrophile Granulozyten). Während Pusteln oft durch eine Infektion mit Bakterien entstehen, ist der Inhalt psoriatischer Pusteln steril. Sie enthalten keine Bakterien. Die Pusteln sind ungefähr drei Millimeter groß und gelblich. Sie platzen nach einiger Zeit auf, trocknen ein und hinterlassen dabei eine gelbliche Kruste. Manchmal treten diese Pusteln im Bereich von Herden einer Plaque-Psoriasis auf. Die Pusteln entstehen sehr plötzlich und besonders im Randbereich der Herde. Häufig wachsen“ die Pusteln zu einer Pusteldecke zusammen.

Pustulöse Formen der Psoriasis sind eng an Auslöser gebunden. Häufig geht eine Entzündung der Mandeln (Streptokokkeninfektion) voraus. Auch die Einnahme von Medikamenten mit Wirkstoffen wie Lithium, Beta-Blockern, ACE-Hemmern, Chloroquin/Hydroxychloroquin gelten als typische Auslöser. Die pustulöse Psoriasis wird fast immer innerlich behandelt. Die wichtigsten Wirkstoffe sind Retinoide, Methotrexat (MTX) oder Ciclosporin.

Auch eine PUVA-Lichttherapie kann sinnvoll sein. Biologika und deren Biosimilars aus der Gruppe der TNF-α-Antagonisten (Adalimumab, Certolizumab, Etanercept, Infliximab) sowie die Interleukin 17-Hemmer können ebenfalls eingesetzt werden.

Pusteln an Händen und Füßen (Pustulosis palmoplantaris, PPP)

Diese Form wird heute nicht mehr der Psoriasis zugerechnet, sie wird als eigenständiges Krankheitsbild betrachtet. PPP beschränkt sich ausschließlich auf Handflächen und/oder Fußsohlen. Auf geröteter Haut sind Hautpusteln, die bei sehr schwerer Erkrankung zu kleinen Eiterseen zusammenfließen können. Frische gelbliche Pusteln und ältere braune Pusteln mit eingetrocknetem Inhalt und häufig kleinen ringförmigen Schuppenkrausen sind nebeneinander zu finden. Bei großer Fläche und vielen frischen gelben Pusteln ist die Erkrankung schmerzhaft und schränkt das Gehen oder das Greifen deutlich ein.

Die Rückfallquote der Erkrankung ist sehr hoch. Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass besonders Nikotinkonsum den Verlauf verschlechtern und die Rückfallquote erhöhen kann. Kleine einzelne Herde lassen sich gut mit äußerlich aufgebrachten, stark wirksamen Kortikoiden behandeln. Bei mittelstarker Erkrankung wird die äußerliche Gabe von Kortikoiden durch Bade- oder Creme-PUVA-Lichttherapie ergänzt. In schweren Fällen werden innerliche Medikamente gegeben.

Generalisierte pustulöse Psoriasis (GPP)

Eine eigenständige Form der pustelbildenden Erkrankungen ist die über den ganzen Körper verteilte pustulöse Psoriasis (generalisierte pustulöse Psoriasis oder Psoriasis pustulosa generalisata). Diese Form gehört, wie die psoriatische Erythrodermie, zu den schwersten psoriatischen Erkrankungen. Es zeigen sich sehr schnell, innerhalb von Stunden, viele Pusteln auf entzündlich geröteter Haut. Die Pusteln sind großflächig über den ganzen Körper verteilt (generalisiert). Viele Patientinnen und Patienten mit generalisierter pustulöser Psoriasis hatten vorher keine Plaque-Psoriasis als Grunderkrankung. Erkrankte sind im Allgemeinbefinden in der Regel stark beeinträchtigt, haben Fieber und fühlen sich abgeschlagen. Die Behandlung muss stationär in einer Hautklinik erfolgen. Oft sind auch internistische Maßnahmen erforderlich. Die Therapie ist eine Kombination von innerlichen und äußerlichen Medikamenten. Die äußerliche Behandlung ist dabei nur unterstützend, denn in der Regel muss GPP mit innerlichen Medikamenten versorgt werden.

Bei den pustelbildenden Formen der Psoriasis sollte äußerlich Dithranol nicht verwendet werden und muss auch bei den anderen Wirkstoffen (Kortikoide, Vitamin-D3-Analoga) auf die maximal behandelbare Körperoberfläche geachtet werden.

Mit Spesolimab stand kurzfristig ein Wirkstoff zur Behandlung von akuten Schüben bei erwachsenen Menschen mit generalisierter pustulöser Psoriasis (GPP) zur Verfügung. Nach einer Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses musste der Hersteller Spesolimab jedoch wenige Monate nach der Einführung vom Markt zurückgezogen werden und ist seit August 2023 in Deutschland nicht mehr erhältlich.

Paradoxe Psoriasis

Durch ein immer besseres Verständnis der zugrundeliegenden Entzündung bei Psoriasis ist mittlerweile gut bekannt, dass die Psoriasis, chronische Darmerkrankungen (CED) und Rheuma eine gewisse Ähnlichkeit bei den beteiligten Entzündungsvermittlern teilen.

Aus diesem Grunde werden Patientinnen und Patienten mit Rheuma oder CED teils mit den gleichen Biologika oder Biosimilars behandelt wie solche mit einer Psoriasis. Bei wenigen dieser behandelten Personen mit Rheuma oder CED tritt in diesem Rahmen eine sogenannte paradoxe Psoriasis auf. Diese wird deshalb paradox genannt, weil das Biologikum eigentlich ebenfalls eine Psoriasis verbessern kann.

Im Einzelfall kann das wegen der Behandlung von Rheuma eingesetzte Medikament allerdings auch eine Psoriasis auslösen. Häufig sind bei dieser Form verstärkt der Kopf sowie die Hände und Füße an Psoriasis betroffen. Diese Körperareale sind in den meisten Fällen gut behandelbar. Muss die zugrundeliegende Therapie umgestellt werden, heilt die Psoriasis meist auch wieder von allein ab.

Besondere Formen

Psoriasis kann neben der Plaque-Psoriasis (Psoriasis vulgaris) auch in anderen Erscheinungsformen auftreten und dabei unterschiedliche Verläufe haben. Es gibt besondere Merkmale, an denen unterschiedliche, klinische Formen erkannt werden. Die genaue Bestimmung der Psoriasis ist für die Auswahl einer geeigneten Therapie wichtig. Diese besonderen Formen sind nicht Bestandteil der S3-Leitlinie, sollen hier aber trotzdem Erwähnung finden.

Tropfenförmige Psoriasis (Psoriasis guttata)

Bei der tropfenförmigen Psoriasis sind die Herde bis zu Linsen groß, rot und nur leicht schuppend. Meistens entwickeln sich die Herde sehr schnell und auf der gesamten Haut. Stärker als bei allen anderen Formen der Psoriasis ist die Psoriasis guttata an Auslöser (Trigger) geknüpft.

Sehr oft gehen eine Entzündung der Mandeln oder Scharlach (Streptokokkeninfektion) voraus. Deshalb sind vielfach Kinder und Jugendliche an Psoriasis guttata erkrankt. Bei häufiger Entzündung der Mandeln (Tonsillitis) kann ein Entfernen der Mandeln bei Kindern eine Verbesserung der Psoriasis erreichen. Auslöser können auch Medikamente sein.

Folgende Wirkstoffe sind sicher als Auslöser identifiziert: Lithium, Beta-Blocker, ACE-Hemmer, Chloroquin/Hydroxychloroquin.

Eine Psoriasis guttata kann in eine Plaque-Psoriasis übergehen, aber auch vollständig abheilen. Zur Anwendung kommen äußerlich anzuwendende Kortikoide, bei Erwachsenen häufig in Kombination mit einer UVB-Lichttherapie und gegebenenfalls zusätzlich die Behandlung der auslösenden Erkrankung. Bei Kindern ist die Lichttherapie mit Zurückhaltung einzusetzen.

Psoriatische Erythrodermie

Bei der psoriatischen Erythrodermie ist die gesamte Haut erkrankt. Die Haut ist komplett entzündlich gerötet und zeigt meistens eine eher feine, lockere Schuppung. Die Erythrodermie ist die schwerste Form der Plaque-Psoriasis und die seltenste. Oft besteht heftiger Juckreiz.

Die Patientinnen und Patienten fühlen sich sehr krank, haben Fieber, sind abgeschlagen, klagen über Gewichtsverlust und schmerzende Gelenke. Die Lymphknoten sind geschwollen. Eine psoriatische Erythrodermie wird in der Regel stationär in einer Hautklinik behandelt. Es werden immer innerliche Medikamente zusammen mit einer äußerlichen Therapie eingesetzt.

Pustelförmige Psoriasis (Psoriasis pustulosa)

Bei dieser Form zeigen sich auf der Haut Stellen (Areale) mit Pusteln. Die Pusteln enthalten vor allem weiße Blutkörperchen (neutrophile Granulozyten). Während Pusteln oft durch eine Infektion mit Bakterien entstehen, ist der Inhalt psoriatischer Pusteln steril. Sie enthalten keine Bakterien. Die Pusteln sind ungefähr drei Millimeter groß und gelblich. Sie platzen nach einiger Zeit auf, trocknen ein und hinterlassen dabei eine gelbliche Kruste. Manchmal treten diese Pusteln im Bereich von Herden einer Plaque-Psoriasis auf. Die Pusteln entstehen sehr plötzlich und besonders im Randbereich der Herde. Häufig wachsen“ die Pusteln zu einer Pusteldecke zusammen.

Pustulöse Formen der Psoriasis sind eng an Auslöser gebunden. Häufig geht eine Entzündung der Mandeln (Streptokokkeninfektion) voraus. Auch die Einnahme von Medikamenten mit Wirkstoffen wie Lithium, Beta-Blockern, ACE-Hemmern, Chloroquin/Hydroxychloroquin gelten als typische Auslöser. Die pustulöse Psoriasis wird fast immer innerlich behandelt. Die wichtigsten Wirkstoffe sind Retinoide, Methotrexat (MTX) oder Ciclosporin.

Auch eine PUVA-Lichttherapie kann sinnvoll sein. Biologika und deren Biosimilars aus der Gruppe der TNF-α-Antagonisten (Adalimumab, Certolizumab, Etanercept, Infliximab) sowie die Interleukin 17-Hemmer können ebenfalls eingesetzt werden.

Pusteln an Händen und Füßen (Pustulosis palmoplantaris, PPP)

Diese Form wird heute nicht mehr der Psoriasis zugerechnet, sie wird als eigenständiges Krankheitsbild betrachtet. PPP beschränkt sich ausschließlich auf Handflächen und/oder Fußsohlen. Auf geröteter Haut sind Hautpusteln, die bei sehr schwerer Erkrankung zu kleinen Eiterseen zusammenfließen können. Frische gelbliche Pusteln und ältere braune Pusteln mit eingetrocknetem Inhalt und häufig kleinen ringförmigen Schuppenkrausen sind nebeneinander zu finden. Bei großer Fläche und vielen frischen gelben Pusteln ist die Erkrankung schmerzhaft und schränkt das Gehen oder das Greifen deutlich ein.

Die Rückfallquote der Erkrankung ist sehr hoch. Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass besonders Nikotinkonsum den Verlauf verschlechtern und die Rückfallquote erhöhen kann. Kleine einzelne Herde lassen sich gut mit äußerlich aufgebrachten, stark wirksamen Kortikoiden behandeln. Bei mittelstarker Erkrankung wird die äußerliche Gabe von Kortikoiden durch Bade- oder Creme-PUVA-Lichttherapie ergänzt. In schweren Fällen werden innerliche Medikamente gegeben.

Generalisierte pustulöse Psoriasis (GPP)

Eine eigenständige Form der pustelbildenden Erkrankungen ist die über den ganzen Körper verteilte pustulöse Psoriasis (generalisierte pustulöse Psoriasis oder Psoriasis pustulosa generalisata). Diese Form gehört, wie die psoriatische Erythrodermie, zu den schwersten psoriatischen Erkrankungen. Es zeigen sich sehr schnell, innerhalb von Stunden, viele Pusteln auf entzündlich geröteter Haut. Die Pusteln sind großflächig über den ganzen Körper verteilt (generalisiert). Viele Patientinnen und Patienten mit generalisierter pustulöser Psoriasis hatten vorher keine Plaque-Psoriasis als Grunderkrankung. Erkrankte sind im Allgemeinbefinden in der Regel stark beeinträchtigt, haben Fieber und fühlen sich abgeschlagen. Die Behandlung muss stationär in einer Hautklinik erfolgen. Oft sind auch internistische Maßnahmen erforderlich. Die Therapie ist eine Kombination von innerlichen und äußerlichen Medikamenten. Die äußerliche Behandlung ist dabei nur unterstützend, denn in der Regel muss GPP mit innerlichen Medikamenten versorgt werden.

Bei den pustelbildenden Formen der Psoriasis sollte äußerlich Dithranol nicht verwendet werden und muss auch bei den anderen Wirkstoffen (Kortikoide, Vitamin-D3-Analoga) auf die maximal behandelbare Körperoberfläche geachtet werden.

Mit Spesolimab stand kurzfristig ein Wirkstoff zur Behandlung von akuten Schüben bei erwachsenen Menschen mit generalisierter pustulöser Psoriasis (GPP) zur Verfügung. Nach einer Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses musste der Hersteller Spesolimab jedoch wenige Monate nach der Einführung vom Markt zurückgezogen werden und ist seit August 2023 in Deutschland nicht mehr erhältlich.

Paradoxe Psoriasis

Durch ein immer besseres Verständnis der zugrundeliegenden Entzündung bei Psoriasis ist mittlerweile gut bekannt, dass die Psoriasis, chronische Darmerkrankungen (CED) und Rheuma eine gewisse Ähnlichkeit bei den beteiligten Entzündungsvermittlern teilen.

Aus diesem Grunde werden Patientinnen und Patienten mit Rheuma oder CED teils mit den gleichen Biologika oder Biosimilars behandelt wie solche mit einer Psoriasis. Bei wenigen dieser behandelten Personen mit Rheuma oder CED tritt in diesem Rahmen eine sogenannte paradoxe Psoriasis auf. Diese wird deshalb paradox genannt, weil das Biologikum eigentlich ebenfalls eine Psoriasis verbessern kann.

Im Einzelfall kann das wegen der Behandlung von Rheuma eingesetzte Medikament allerdings auch eine Psoriasis auslösen. Häufig sind bei dieser Form verstärkt der Kopf sowie die Hände und Füße an Psoriasis betroffen. Diese Körperareale sind in den meisten Fällen gut behandelbar. Muss die zugrundeliegende Therapie umgestellt werden, heilt die Psoriasis meist auch wieder von allein ab.

Psoriasis-Arthritis

Der Begriff bezeichnet eine entzündliche Erkrankung der Gelenke, die bei etwa 20 Prozent der Menschen mit einer Psoriasis der Haut zusätzlich auftritt. Bei den meisten Patientinnen und Patienten (über 80 Prozent) besteht zunächst über viele Jahre nur eine Psoriasis der Haut, bevor eine Psoriasis-Arthritis hinzukommt. Obwohl ein bestimmtes Muster der Erkrankung auf eine Psoriasis-Arthritis schließen lässt, ergibt sich die Diagnose in vielen Fällen erst beim gleichzeitigen Vorliegen typischer Haut- und Nagelveränderungen und dem Fehlen des sogenannten Rheuma-Faktors. Dieser Faktor kann typischerweise bei Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis im Blut nachgewiesen werden.

Bei den wenigen Erkrankten, bei denen sich eine Psoriasis-Arthritis vor einer (ungefähr 10 Prozent) Psoriasis der Haut oder sogar ohne Hautsymptome (unter 10 Prozent) entwickelt, kann die Diagnose sehr schwierig sein.

Psoriasis-Arthritis ist bei Patientinnen und Patienten mit einer Beteiligung der Nägel doppelt so häufig wie bei Betroffenen ohne Erkrankung von Nägeln. Die sehr genaue Untersuchung der gesamten Haut einschließlich des Bauchnabels, der Analfalte und des behaarten Kopfes ist wichtig, um bisher nicht entdeckte einzelne, manchmal sehr kleine Psoriasis-Herde zu identifizieren.

Eine Besonderheit der Psoriasis-Arthritis gegenüber anderen rheumatischen Erkrankungen ist ihre klinische Vielgestaltigkeit. Psoriasis-Arthritis kann sich als Entzündung der Gelenkhaut (Synovitis), der Knochen (Osteitis und Osteomyelitis) und der Knochenhaut (Periostitis) sowie des gelenknahen Ansatzes von Gelenkkapseln, Sehnen oder Bändern (Enthesitis) äußern. Verschiedene Muster der Erkrankung lassen sich unterscheiden. Dazu gehört eine Entzündung der kleinen Gelenke der Finger und/oder Zehen. Eine Beteiligung aller Gelenke eines Fingers (Erkrankung im Strahl) oder die Entzündung nur der Endgelenke in den Fingerspitzen (DIP-Arthritis) sind typisch.

Häufig verändert sich eine entzündliche Schwellung der Fingersehnen (Dakylitis) zu einem verdickten Finger oder einer verdickten Zehe. Bei ausgeprägter Psoriasis-Arthritis sind viele kleine Gelenke erkrankt. Daneben können einzelne große Gelenke, zum Beispiel die Kniegelenke, erkranken (Oligoarthritis).

Zu einer knöchernen Zerstörung der Gelenke (Arthritis mutilans) kommt es bei ungefähr fünf Prozent der Betroffenen. Etwa 40 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis-Arthritis haben Rückenschmerzen oder Schmerzen in den Steißbeinfugen als Folge einer Beteiligung der Wirbelsäule.

Psoriasis-Arthritis kann sich durch morgendliche Steifigkeit verbunden mit einem Anlaufschmerz bemerkbar machen, der sich bei zunehmender Bewegung bessert.

Bei Erkrankung des Achsenskeletts und des Kreuzdarmbeingelenks (Iliosakralgelenk) können neben nächtlichen Schmerzen im Rücken vor allem auch Schmerzen im Gesäß und eine Einschränkung der Bewegungen des Kopfes auftreten. Die Entzündung der Sehnen (Enthesitis) kann sich als spontaner Schmerz oder Druckschmerz äußern. Schwellungen nahe am Gelenk und Schmerzen schränken die Beweglichkeit ein. Nicht selten verlaufen Entzündungen der Sehnen ohne deutliche Beschwerden und bleiben von den Betroffenen unbemerkt.

Bei einer Psoriasis-Arthritis sind der Ansatz der Achillessehne an der Ferse sowie die am Fersenbein ansetzende Sehnenplatte der Fußsohle häufiger erkrankt. Auch im Bereich der Wirbelsäule und an den Gelenken im Bereich der oberen Rippen, dem Brustbein und dem Schlüsselbein können Entzündungen der Sehnen recht häufig vorkommen.

Bei der Auswahl einer geeigneten Therapie sind Ausmaß, Verlauf, Beeinträchtigung, Ansprechen sowie die Verträglichkeit früherer Therapien zu berücksichtigen. Bei Patientinnen und Patienten mit Erkrankung der Haut und der Gelenke sollte die Therapie auf die Entzündung in der Haut und in den Gelenken wirken.

Bei leichter Erkrankung an Psoriasis-Arthritis ohne Hautbeteiligung können Azulfidine oder nicht-steriodale Anti-Rheumatika (NSAR) helfen. Auch Leflunomid kann alleine oder in Kombination mit Methotrexat bei vorwiegend Gelenkbeteiligung eingesetzt werden. Dazu begleitend können bei Kontrolle der Entzündungen und der Schmerzen physiotherapeutische Maßnahmen und orthopädische Hilfsmittel sinnvoll sein. Bei Erkrankung einzelner größerer Gelenke sollten Injektionen mit Kortison erwogen werden.

Keine der vorgenannten Therapien eignet sich aber zur Behandlung der Hautsymptome von Psoriasis.

Als antirheumatische Basistherapie mit günstiger Wirkung auch auf die Haut wird seit vielen Jahren Methotrexat eingesetzt. Auf stärkere Hauterscheinungen wirkt Methotrexat allerdings oft nur mäßig und zeitlich verzögert. Qualitativ hochwertige Studien, die eine gute Wirksamkeit von Methotrexat bei Psoriasis-Arthritis belegen, liegen nicht vor.

Deutlich wirksamer als alle bisher eingesetzten Therapien sind die für die Behandlung der Psoriasis-Arthritis zugelassenen Biologika und Biosimilars, die verordnet werden, wenn andere Maßnahmen keine ausreichende Wirksamkeit zeigen, keine Aussicht auf hinreichende Wirkung haben oder nicht gegeben werden können. Biologika und Biosimilars aus der Gruppe der TNF-α-, Interleukin-17- sowie Interleukin-23-Hemmer zeigen gute Wirksamkeit gegen mehrere Formen der Psoriasis-Arthritis, auch bei Entzündungen an den Sehnen und Fingergelenken (Enthesitis/Daktylitis). Auch wirken sie sehr gut gegen die Hautentzündungen.

Der Vorteil dieser Präparate ist auch die Verhinderung eines Voranschreitens der Psoriasis-Arthritis. Es kann sogar zu einer leichten Verbesserung bestehender Zerstörungen an Knochen kommen.

Psoriasis-Arthritis

Der Begriff bezeichnet eine entzündliche Erkrankung der Gelenke, die bei etwa 20 Prozent der Menschen mit einer Psoriasis der Haut zusätzlich auftritt. Bei den meisten Patientinnen und Patienten (über 80 Prozent) besteht zunächst über viele Jahre nur eine Psoriasis der Haut, bevor eine Psoriasis-Arthritis hinzukommt. Obwohl ein bestimmtes Muster der Erkrankung auf eine Psoriasis-Arthritis schließen lässt, ergibt sich die Diagnose in vielen Fällen erst beim gleichzeitigen Vorliegen typischer Haut- und Nagelveränderungen und dem Fehlen des sogenannten Rheuma-Faktors. Dieser Faktor kann typischerweise bei Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis im Blut nachgewiesen werden.

Bei den wenigen Erkrankten, bei denen sich eine Psoriasis-Arthritis vor einer (ungefähr 10 Prozent) Psoriasis der Haut oder sogar ohne Hautsymptome (unter 10 Prozent) entwickelt, kann die Diagnose sehr schwierig sein.

Psoriasis-Arthritis ist bei Patientinnen und Patienten mit einer Beteiligung der Nägel doppelt so häufig wie bei Betroffenen ohne Erkrankung von Nägeln. Die sehr genaue Untersuchung der gesamten Haut einschließlich des Bauchnabels, der Analfalte und des behaarten Kopfes ist wichtig, um bisher nicht entdeckte einzelne, manchmal sehr kleine Psoriasis-Herde zu identifizieren.

Eine Besonderheit der Psoriasis-Arthritis gegenüber anderen rheumatischen Erkrankungen ist ihre klinische Vielgestaltigkeit. Psoriasis-Arthritis kann sich als Entzündung der Gelenkhaut (Synovitis), der Knochen (Osteitis und Osteomyelitis) und der Knochenhaut (Periostitis) sowie des gelenknahen Ansatzes von Gelenkkapseln, Sehnen oder Bändern (Enthesitis) äußern. Verschiedene Muster der Erkrankung lassen sich unterscheiden. Dazu gehört eine Entzündung der kleinen Gelenke der Finger und/oder Zehen. Eine Beteiligung aller Gelenke eines Fingers (Erkrankung im Strahl) oder die Entzündung nur der Endgelenke in den Fingerspitzen (DIP-Arthritis) sind typisch.

Häufig verändert sich eine entzündliche Schwellung der Fingersehnen (Dakylitis) zu einem verdickten Finger oder einer verdickten Zehe. Bei ausgeprägter Psoriasis-Arthritis sind viele kleine Gelenke erkrankt. Daneben können einzelne große Gelenke, zum Beispiel die Kniegelenke, erkranken (Oligoarthritis).

Zu einer knöchernen Zerstörung der Gelenke (Arthritis mutilans) kommt es bei ungefähr fünf Prozent der Betroffenen. Etwa 40 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Psoriasis-Arthritis haben Rückenschmerzen oder Schmerzen in den Steißbeinfugen als Folge einer Beteiligung der Wirbelsäule.

Psoriasis-Arthritis kann sich durch morgendliche Steifigkeit verbunden mit einem Anlaufschmerz bemerkbar machen, der sich bei zunehmender Bewegung bessert.

Bei Erkrankung des Achsenskeletts und des Kreuzdarmbeingelenks (Iliosakralgelenk) können neben nächtlichen Schmerzen im Rücken vor allem auch Schmerzen im Gesäß und eine Einschränkung der Bewegungen des Kopfes auftreten. Die Entzündung der Sehnen (Enthesitis) kann sich als spontaner Schmerz oder Druckschmerz äußern. Schwellungen nahe am Gelenk und Schmerzen schränken die Beweglichkeit ein. Nicht selten verlaufen Entzündungen der Sehnen ohne deutliche Beschwerden und bleiben von den Betroffenen unbemerkt.

Bei einer Psoriasis-Arthritis sind der Ansatz der Achillessehne an der Ferse sowie die am Fersenbein ansetzende Sehnenplatte der Fußsohle häufiger erkrankt. Auch im Bereich der Wirbelsäule und an den Gelenken im Bereich der oberen Rippen, dem Brustbein und dem Schlüsselbein können Entzündungen der Sehnen recht häufig vorkommen.

Bei der Auswahl einer geeigneten Therapie sind Ausmaß, Verlauf, Beeinträchtigung, Ansprechen sowie die Verträglichkeit früherer Therapien zu berücksichtigen. Bei Patientinnen und Patienten mit Erkrankung der Haut und der Gelenke sollte die Therapie auf die Entzündung in der Haut und in den Gelenken wirken.

Bei leichter Erkrankung an Psoriasis-Arthritis ohne Hautbeteiligung können Azulfidine oder nicht-steriodale Anti-Rheumatika (NSAR) helfen. Auch Leflunomid kann alleine oder in Kombination mit Methotrexat bei vorwiegend Gelenkbeteiligung eingesetzt werden. Dazu begleitend können bei Kontrolle der Entzündungen und der Schmerzen physiotherapeutische Maßnahmen und orthopädische Hilfsmittel sinnvoll sein. Bei Erkrankung einzelner größerer Gelenke sollten Injektionen mit Kortison erwogen werden.

Keine der vorgenannten Therapien eignet sich aber zur Behandlung der Hautsymptome von Psoriasis.

Als antirheumatische Basistherapie mit günstiger Wirkung auch auf die Haut wird seit vielen Jahren Methotrexat eingesetzt. Auf stärkere Hauterscheinungen wirkt Methotrexat allerdings oft nur mäßig und zeitlich verzögert. Qualitativ hochwertige Studien, die eine gute Wirksamkeit von Methotrexat bei Psoriasis-Arthritis belegen, liegen nicht vor.

Deutlich wirksamer als alle bisher eingesetzten Therapien sind die für die Behandlung der Psoriasis-Arthritis zugelassenen Biologika und Biosimilars, die verordnet werden, wenn andere Maßnahmen keine ausreichende Wirksamkeit zeigen, keine Aussicht auf hinreichende Wirkung haben oder nicht gegeben werden können. Biologika und Biosimilars aus der Gruppe der TNF-α-, Interleukin-17- sowie Interleukin-23-Hemmer zeigen gute Wirksamkeit gegen mehrere Formen der Psoriasis-Arthritis, auch bei Entzündungen an den Sehnen und Fingergelenken (Enthesitis/Daktylitis). Auch wirken sie sehr gut gegen die Hautentzündungen.

Der Vorteil dieser Präparate ist auch die Verhinderung eines Voranschreitens der Psoriasis-Arthritis. Es kann sogar zu einer leichten Verbesserung bestehender Zerstörungen an Knochen kommen.

Psoriasis bei Kindern

An Psoriasis erkranken ungefähr 50 Prozent aller Patientinnen und Patienten bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres. Für diese Altersgruppe wurde eine S2-Leitlinie publiziert (Eisele 2021). Die kindliche Psoriasis (juvenile Psoriasis) hat eine Reihe von Besonderheiten, sowohl im Erscheinungsbild als auch in der Therapie. Etwa 0,7 bis 1,0 Prozent aller Kinder und Jugendlichen entwickelt eine Psoriasis. Sie ist häufig mit bakteriellen (Pharyngitis/Halsentzündung) oder auch viralen Infektionen der oberen Luftwege verknüpft. Spontane Abheilungen sind etwas häufiger als bei Erwachsenen und kommen bei ungefähr 35 Prozent der Kinder vor.